三国志11辕门射戟如果吕布脱靶,纪灵敢不敢打刘备

兴平二年(公元195年),

袁术联络

吕布一起揍驻扎在徐州的

刘备。当时吕布也没个稳定住所,又得到了袁术20万斛军粮的许诺,于是设计把醉酒的

张飞赶了出去,自己占了

下邳。刘备硬刚不过袁术,又只能厚着脸皮回去找吕布。因为袁术煽动了郝萌叛乱,吕布也猜忌袁术 ,为了自身的安全还是选择接纳刘备让其屯于小沛,作为抵御袁术的前哨。这是辕门射戟的事件背景,从这个背景也能看出刘备,袁术和吕布之间没有永远的敌友,都是互相利用而已。

看着刘备这个眼中钉又在小沛安家了,袁术愁得坐立不安,于是在建安元年 (公元196年)让手下的大将

纪灵率领3万兵马去打刘备 ,刘备自知兵力不足赶忙求助于吕布。

张辽当时劝吕布,这是消灭刘备的好机会,坐观成败即可。吕布此时看得清形势,不能让袁术灭掉刘备。到时候袁术占领小沛就可以联络泰山的

臧霸夹击他了,所以果断决定拉个偏架,这才有了“辕门射戟”。

我们都知道吕布的兵刃是方天画戟,并不以弓箭为常规作战武器,辕门射戟这一箭成就了他游戏中S级的弩兵,可见其技术含金量之高。可以说吕布这关键的一射在某种程度上挽救了蜀汉政权啊,不然刘备的政治前途乃至个人性命估计就要交待在196年了。今天我们不妨来假象一下,如果吕布失误脱靶了,纪灵敢不敢攻打刘备。

辕门射戟就是一场戏,无论射到哪儿都是“射中”

由于正史文献只记载辕门射戟的事件,并没有详细描述距离,演义中的描写是“辕门离中军一百五十步”。《劝学》中有名言“不积跬步,无以致千里”,现代人的一步在古代叫做“跬”,现代人的两步在古代才称作“步”。已知

三国时期一步折合两跬,一跬约合三尺,那么一步就约合六尺长度,三国时期一尺的长度是24.2厘米。从上述数据咱们来做个简单的数学题:(算一百五十步长度)

先算一步长度为:24.2×6=145.2厘米=1.452米,再得出一百五十步长度为:1.452×150=217.8米

吕布射穿的是“戟上小支”,也就是小支与主戟之间的那个小洞。从电视剧里刺杀

董卓时的特写可以看出小支的洞并不大,且董卓当时表情痛苦嘴巴是张得极大的,肉眼观察小支的洞的面积应与成年人张大口的面积差不多。当然考虑到角度折射 ,应该比一张口稍微大一些,但是也绝对不会超过半张脸。

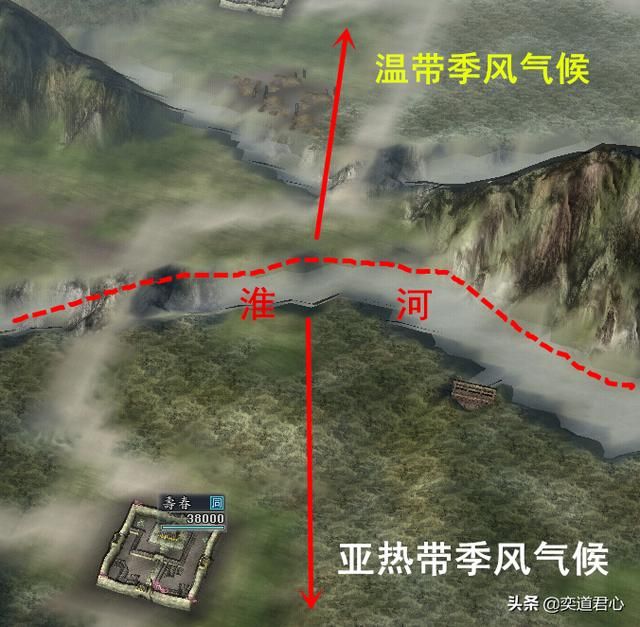

还有一个风力的问题也被很多人忽略了,寿春往北要过

淮河才能通向小沛。懂地理的都知道,不懂的仔细看上图,我国的华东地区以

温带季风和

亚热带季风为主要气候类型,淮河正好也是两类气候的分界线。寿春在亚热带季风区雨水非常丰沛,小沛在温带季风区风力非常平均,春夏秋冬都有风而且风力都不小。在古代战争中,风力是非常重要的影响战斗的因素,“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”啊!我就不信吕布射箭的时候一点风都没有,随便给你整个一二级小风,弓箭飞出200多米都天差地别。

大家不妨设想一下,一个成年人站在距离我们200米开外的地方别说半张脸,我们连是男是女都看不清楚了。古代又没有望远镜,吕布射没射中暂且不说,当时弓箭的射程咱也暂且不论,吕布本人除非是猫头鹰否则以他正常人类的视力他怎么看得见那么小的洞?而且他还得克服风力的影响,三五十米还好,弓箭的动力势能会随着飞出距离增大而持续降低,真要到200米怕早就不是有效射程了。所以综合这些,辕门射戟无论从理论难度还是现实因素看,能射中那基本只能用抗日神剧来解释。吕布99.99%的情况是乱发一箭就哈哈一笑说射中了,在场所有人也跟着哈哈一声陪他演完了这场戏。

根本原因还是吕布实力强大,纪灵无力对抗

刘备在小沛的人马确实不多,要抵挡纪灵3万大军确实鸭梨山大,吕布的立场是决定这场纷争的关键。当然从士兵数量来说,当时的刘备加上吕布也没有纪灵人多,不过他们士兵的单兵作战质量完全碾压基本没打过什么大仗的纪灵部队。

刘备这边虽然兵少,但都是从北方就一路带下来的老伙计,无论战斗素养和忠诚度都是比较可靠的。吕布的西凉铁骑就更加厉害了,东汉最精锐的部队就是西凉骑兵,吕布带的这些更是精锐中的精锐。纪灵占据兵力优势如果单纯只是围困小沛与刘备打消耗战,那最终赢得战斗的胜利应该悬念不大。可如果吕布真的从下邳出兵像图中一样截断淮水的退路和物资供应,再与小沛的刘备里应外合夹击纪灵,那战局就会发生180度的逆转。纪灵的淮南兵除了偶尔打击一些山越民族和当地的盗贼土匪,并没有和精锐的正规军交战过,吕布和刘备这种常年和曹老板交手的人如果合起来揍他,那完全就是降维打击。这一点,应该包括纪灵本人在内都心知肚明。

综上所述,辕门射戟的成败并不在于吕布射没射中,当吕布同时邀请纪灵和刘备一块来吃饭的时候,纪灵退兵就已经是板上钉钉的事情了。因为吕布邀双方前来劝和,实际上已经表明了吕布支持刘备的立场,纪灵没有再相逼的可能了。当然辕门射戟的这场戏还是要大家互相配合着演好,毕竟吕布需要这场表演给袁术一个解释,纪灵也需要这个台阶才能回去跟主公复命,刘备是稳稳的安全保命了,大家都开心了。