三国志11理性分析为何文官基本投降派,武将却很强硬

作为中国战争史上最为辉煌璀璨的三国时代,出现了诸多名震千古的猛将。武圣关公直到现在都以忠义神武的形象在各行各业拥有极高的人气,是人们都顶礼膜拜的对象。当然除了关二爷,还有赵云,张飞,吕布等一批当世无双的悍将,在今天都被包括三国志11在内的各类三国题材游戏包装成了绝对强势的主角,在大家心目中的地位都超凡不俗。

他们的气节,勇敢,率直和绝对的力量代表了那个时代的正能量。也正是因为他们的表现,才让一系列三国题材的文化产品一直都牢牢占据着人们精神生活的主流。那种在困难面前不服输,面对强敌不服软的英雄气魄鼓舞着现实中每一个热爱三国的人向着自己的巅峰而砥砺前行。

与他们截然相反,文官在三国历史的表现总体上就显得怂了很多。从赤壁之战的张昭主降,到刘备入蜀的张松献图,再到

蜀汉后期蒋琬费祎的修生养息,苟且偏安。大多数的文官都以胆小,软弱,立场游离的印记被镌刻在大家的意识形态中。究竟是什么原因造成了文官基本上都是投降派,武将却都很强硬呢?今天来给大家理性的剖析一下深层次的两大原因。

原因一:文官几乎都有背景,武将大多只有奋斗的背影。

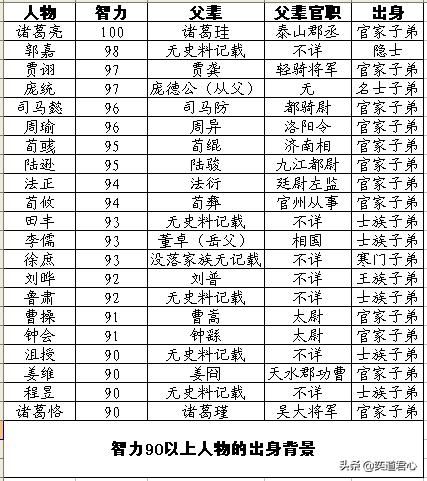

给大家看一下详细的统计,就拿游戏里智力90以上的杰出智士来做代表,大家可以看出除了郭嘉很神秘,徐庶的出身比较寒门之外,其他人都有相当深厚的背景。

诸葛亮在出师表说自己是躬耕南阳的布衣那纯属瞎扯淡,人家正儿八经官二代。

司马懿的出身就更牛了,他爹

司马防还是曹操做官的介绍人。曹操是太监的后代那也是袁绍骂他的,实际人家的老爸

曹嵩官居太尉(买来的官那也说明至少有钱)。还有

荀彧,

周瑜,

鲁肃,

陆逊,

姜维这些不是将门也是士族的传承。三国的战争史,说白了就是这些有权人和有钱人的内部圈子游戏。

反观一下武力90以上的一线武将,因为成分太复杂且大多数都没什么背景。我这里不列表,就点一下

马超,

孙策,文鸯和

曹彰,其他人基本都是三代以内在军政商学界没有任何背景可寻的草莽英雄。张飞勉强算个杀猪产业大户吧,但是就社会地位而言还是十分低下的。我列举这些,就是要说明

三国时期的文官和武官的社会成分落差非常的巨大。

拿赤壁战前

张昭代表

孙吴文官派系主张投降来说,当时

孙权内部文武阵营对于是战是降的立场就非常鲜明。当然游戏里对于张昭虞翻他们的性格都设置成了胆小,虽然尊重历史,不过并不全面。文官们也并不都是软骨头,他们之所以不愿意撕破脸,主要更多考虑的还是自己的家族背景和利益关系。这些人的父辈甚至祖辈都是久食汉禄的士大夫阶层,曹操既然奉天子以令不臣,他们本身作为汉朝的官僚阶级即使不战而降也都可以保全现在的官职和地位。如果强势对抗,赢了倒还好,万一输了就是反贼,满门抄斩!所以在这部分人看来,除非想要像周瑜诸葛亮那样在历史上成就一番名声,否则就这么岁月静好做个老婆孩子热炕头的人生赢家是更加明智的选择。

再看一看武将阵营就没办法了,因为这些人大都是趁着乱世靠着一身武艺打拼出来的。从家族而言他们没有历史积累,从个人而言只能拼死守住自己打出的事业,否则的话要么被流放,要么最后被杀,结果上肯定不可能像文官们那样高枕无忧。现实中也是一样的,那种没日没夜起早贪黑拼搏的人们除了极少数真的是为了更大的梦想奋斗,绝大多数人的勤奋都是被房贷,信用卡甚至是救命钱给一鞭子一鞭子抽出来的。

所处的阶层不同,选择的余地就不一样,自然在同一个问题上的强硬程度和处理风格就大相径庭了。

原因二:文官大多不掌握兵权,武将带兵有强硬的资本。

在乱世,最实在的是枪杆子,这也是文武两类官员的一条分割线。文官系统的人掌握的基本都是社会管理方面的资源,比如农牧业,工商业,税收,文教领域的事务。他们可以一手调度的资源在和平年代确实能够左右社稷民生,可要是放在战争年代,这些非武力性的资源是无力帮助他们赢得话语权甚至是垄断权力的。孙策宁可把传国玉玺给

袁术,也要问他借出兵马和

孙坚的旧部正是基于这个现实。

武将们虽然没有家族传承和背景积累,但是他们手上有那个时代最现实的东西,兵马!光脚不怕穿鞋的,咱一言不合就能摔杯为号打群架。文官家里的产业都是祖传的,要是太刚了都打没了不光自己心疼,还对不起祖宗基业。武将都是白手起家,这局输了重新再开一局打回来,也不存在什么对不对得起祖宗的事儿,他们大多数人连自己祖宗是哪个埋哪里都不知道,无所谓怎么玩。

希望大家从文官软弱,武将强硬的刻板印象里走出来。很多时候文官的退避并非完全是自己生来胆小怕事,而是牵绊太多必须要谨慎权衡。武将都爱马革裹尸也并非完全是跟赵子龙一样生来一身是胆,更多的是输不起,没退路。不过胆小的高智力文官在游戏里还是蛮实用的,胆小性格的张昭张松可都是论客舌战之王呢。