90年代初的游戏产业,正处于像素美学与玩法创意碰撞的黄金期。当《大航海时代》以壮阔航线征服玩家,《霸王之大陆》用三国烽烟点燃热血时,一款看似简陋的 SRPG 悄然登场,却以 “简单外壳下的复杂内核”,重新定义了战棋策略游戏的边界,它就是《火焰之纹章》。

小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏请前往89游戏主站,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区

《火焰之纹章》的诞生,本身就是一段充满戏剧性的 “创意接力”。当时美国游戏公司擅长构建宏大的奇幻框架,却常因技术落地与玩法平衡不足折戟沉沙。那家破产的任天堂投资公司,正是栽在了 “创意与执行的断层” 上。而加贺昭三的 “慧眼”,并非单纯发现了一份企划书,而是洞察到其中 “策略自由” 的核心潜力。

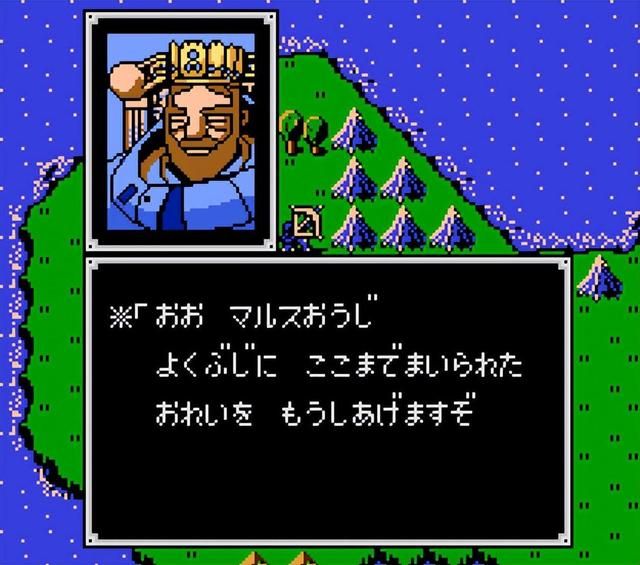

他与另外两位创办人对企划的 “改良”,本质是一场 “本地化重构”:将美式奇幻的松散设定,转化为东亚玩家更易接受的 “角色驱动型策略”—— 不再是单纯的数值对抗,而是让每个兵种、每个角色都成为战术链条的关键一环。这种改良恰好击中了任天堂本社的需求:当时 FC 平台急需一款能突破 “动作游戏主导” 格局的策略作品,而《火焰之纹章》“新鲜玩法 + 清晰目标” 的组合,既填补了市场空白,又符合任天堂 “易上手、难精通” 的产品哲学,因此能一次性通过审核。

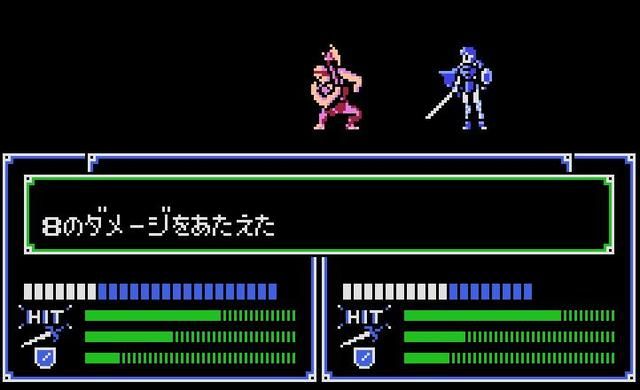

首作《暗黑龙与光之剑》近 33 万的销量,远超同期《超级机器人大战》,背后是玩家对 “策略深度” 的渴望。在动作游戏占据主流的时代,它首次让玩家感受到 “思考比操作更重要” 的乐趣 —— 不需要精准的跳跃或快速的反应,只需通过兵种搭配、地形利用,就能打出属于自己的战术,这种 “智力成就感”,正是当时玩家潜意识里的需求缺口。

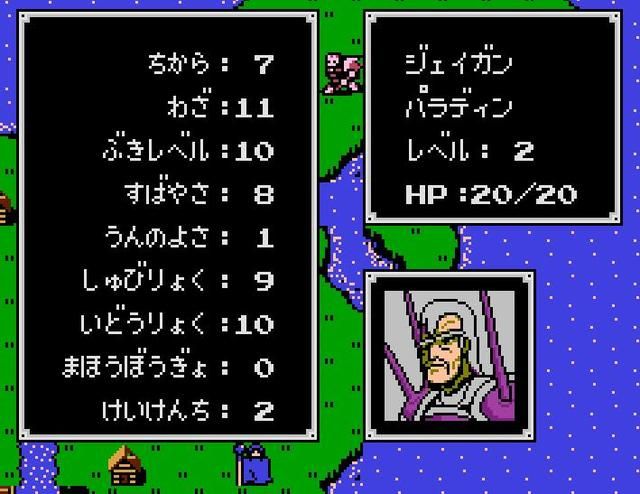

在《霸王之大陆 II》仅有步兵、骑兵、弓箭手,《信长之野望》依赖铁炮兵的时代,《火焰之纹章》十几种兵种的设定,绝非数量堆砌。其核心创新在于 “功能不可替代性”:弓箭手攻击力弱,却能克制飞马骑士与法师;盗贼血薄易死,却是开门、架桥的唯一选择;骑士机动性强,却会被地形限制。这种 “一物降一物” 的克制关系,彻底打破了 “骑兵横扫天下” 的单一战术,迫使玩家必须构建 “多元兵种组合”。(当然,这样对比也有点不合适,毕竟前两者属于策略型,后者是战棋类。)

更关键的是,游戏对 “兵种出场节奏” 的把控:兵种并非一次性解锁,而是随剧情逐步出现,给玩家足够的时间熟悉每种单位的特性。这种 “渐进式引导”,让新手不会因复杂体系望而却步,这也正是其 “易上手、难精通” 的核心体现。

《火焰之纹章》最精妙的引导设计:它放弃了繁琐的文字说明,转而让 “玩法本身说话”。在全日语片假名、缺乏攻略的年代,玩家通过观察敌人行为、反复试错,这种 “探索式学习” 的乐趣,远超现代游戏的 “手把手教学”。

“干掉 BOSS、压制城堡”—— 简单的通关条件,恰恰是《火焰之纹章》自由度的来源。它没有用 “收集特定物品”“保护 NPC 存活” 等复杂目标限制玩家,而是将 “如何通关” 的选择权完全交给玩家:可以直奔 BOSS 速战速决,也可以探索地图开宝箱、找隐蔽商店,甚至说服敌方角色加入。每幅地图的 “精巧设计”,都在 “简单目标” 的框架下,为玩家提供无限的策略可能。

比如某张地图,玩家既可以正面强攻城堡,也可以派盗贼打开秘密通道,绕后偷袭 BOSS;既可以在竞技场刷经验,也可以节省资源直接推进。这种 “不设限” 的设计,让每个玩家都能走出属于自己的路线,而 “闷几天突然过关”“和同学聊几句恍然大悟” 的经历,正是自由度带来的 “探索成就感”,这种感觉在攻略遍地的今天,早已成为稀缺的游戏体验。

如今再看《火焰之纹章》,它的意义早已超越一款游戏。作为 SRPG 的鼻祖,它奠定了 “兵种克制”“地形影响”“角色成长” 等设计范式。而它承载的,更是一代玩家的青春记忆 —— 在没有互联网的年代,一群孩子围在电视机前,对着全日语的屏幕争论战术,为某个角色的生死惋惜,为一次意外的暴击欢呼,这些画面,早已与游戏本身融为一体,成为那个年代独有的文化符号。

当我们谈论《火焰之纹章》时,谈的不仅是像素画面与策略玩法,更是一种 “纯粹的游戏热爱”。如今,游戏画面早已进入 3D 时代,玩法也愈发复杂,但《火焰之纹章》传递的 “简单规则里的无限乐趣”,依然是对现代游戏的启示:真正打动玩家的,从来不是华丽的特效,而是用心设计的体验,以及那些与游戏相伴的、闪闪发光的青春时光。